健康と安全に配慮した働きやすい職場環境の整備とワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。

私は「変わる、OSAKI」をキャッチフレーズに、柔軟な発想をもって変化、発展していくことの重要性や、これからの大崎電気の将来性などを常々語ってきました。しかし、何かを変える、または自分自身が変わるためには、相当なエネルギーが必要です。つまり、「変わる、OSAKI」を体現するには、社員が心身ともに健康でなければなりません。

新型コロナウイルスの影響により、我々の生活様式は一変しました。今後も感染リスクを避けるため、デジタル化やリモート化は一層促進されていくと思いますが、大崎電気は“アナログの温かみ”を忘れない企業でありたいと思っています。

大崎電気は、2025年3月に「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定され、6年連続での認定となりました。今後も社員の健康を守りながら、豊かな関わり合いを維持できる社会を目指して、歩み続けてまいります。

最高健康責任者

取締役社長執行役員COO 渡辺 光康

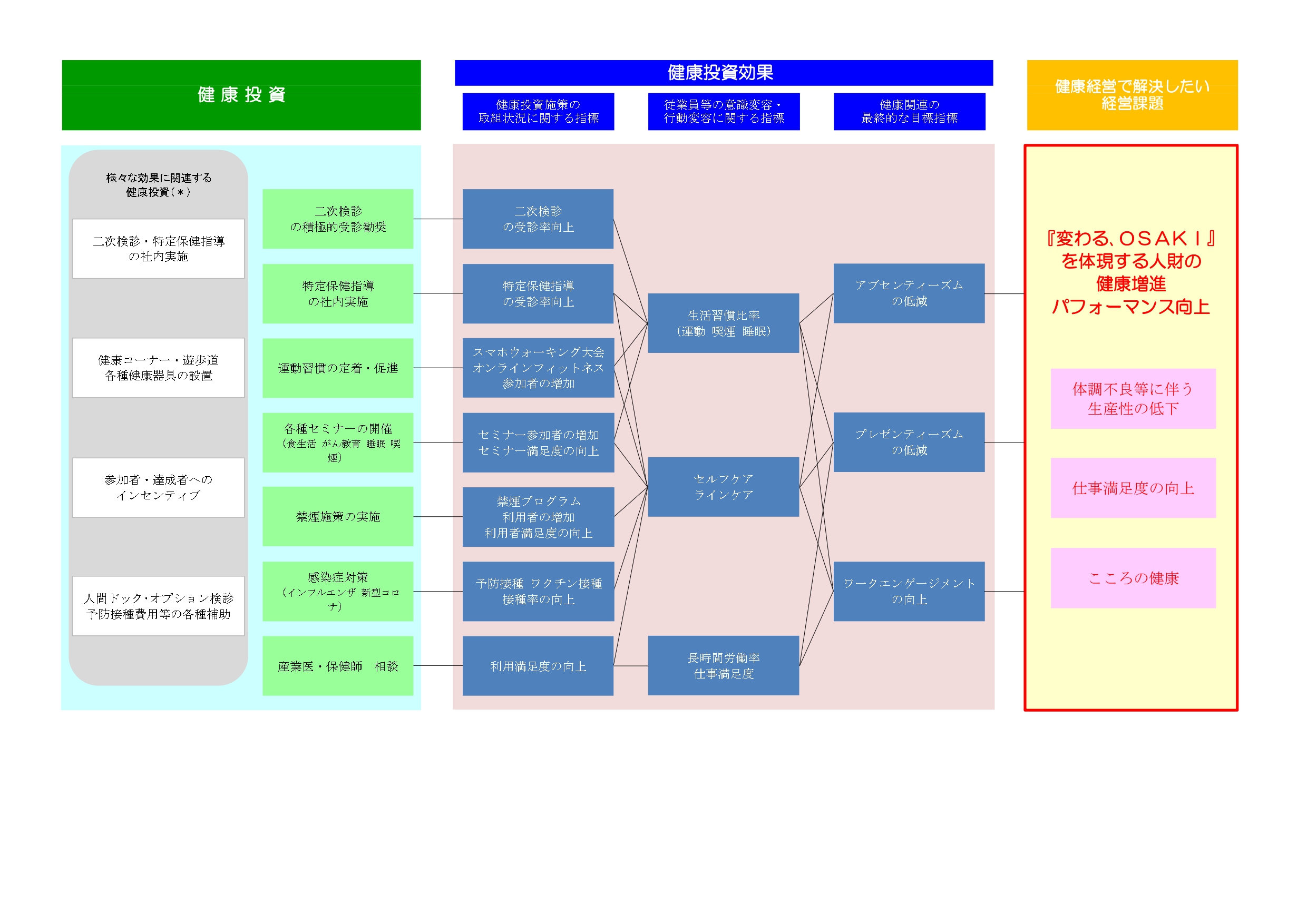

戦略マップ

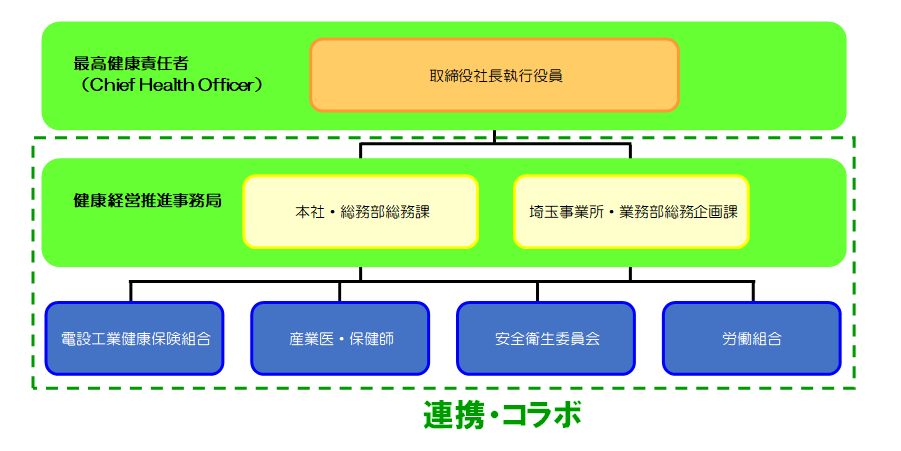

健康経営推進体制

健康経営優良法人認定

健康経営優良法人とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

健康経営に取り組む優良法人を「見える化」することで、社員をはじめこれから就職を希望される方々やお取引先様などのいわゆるステークホルダーから「社員の健康管理を経営的視点で捉え戦略的に取り組んでいる法人」として、社会的評価を受けられるよう環境を整備していくことを目標としています。

当社は「健康経営優良法人 2025(大規模法人部門)」に認定されました。健康経営優良法人の認定は、2020年から6年連続となります。

※「健康経営」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。

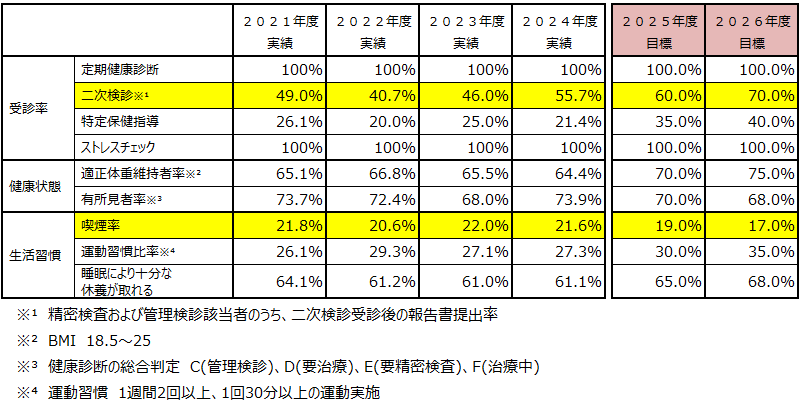

2025年度の目標値及び重点支援策

当社ではグループ行動憲章に「健康と安全に配慮した働きやすい職場環境の整備とワーク・ライフ・バランスの実現」を掲げ、社員の健康支援活動に取り組んでおります。

毎年の健康診断結果から見えてくる健康課題を把握し、より重要度が高くプレゼンティーズム効果も高いと思われる項目を目標値として掲げ(Plan)、その達成に向けた健康支援策を実施(Do)しています。

当社では、これまでに40歳以上の全社員を対象とした人間ドックの費用補助(実質無償)や各種健康セミナー、トップスポーツ(ハンドボール)による地域貢献などを行ってきました。

目標値の達成状況や健康支援策の実施状況は定期的に検証(Check)を行い、社員にとってより効果的な目標や健康支援策を策定(Action)できるよう努めています。

< 重点支援策 >

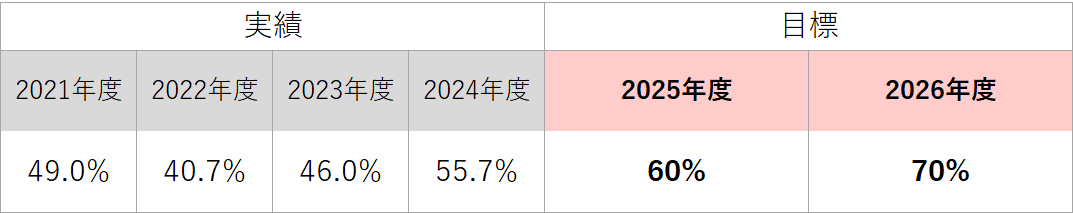

・二次検診受診の向上(受診勧奨の強化及び環境整備)

一次健診後、精密検査や管理検診に該当していても二次検診を受診しない社員が多数いるのが現状です。初期の自覚症状が少ないがんや生活習慣病などは、検査しないまま放置していると病気が進行してしまい、命にかかわることもありますので、病気の早期発見・早期治療のためだけではなく、病気を未然に防ぎ、生活習慣を見直すきっかけになるよう積極的に受診勧奨を行っています。

<二次検診受診率向上に向けた支援策>

①二次検診が必要となった社員および所属長に直ちに受診案内を送付し、該当社員の速やかな受診を促す

②3か月ごとに対象者の状況を確認し、未受診者には繰り返し受診勧奨を行う

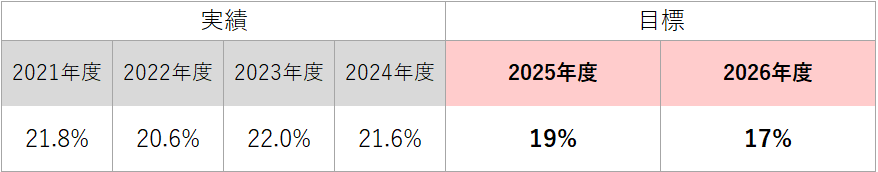

・喫煙率の低下

喫煙は、がんをはじめとして循環器疾患や呼吸器疾患など多くの病気と関係しており、「予防できる最大の死亡要因」であることがわかっています。

当社では、『喫煙率の低下』を重点支援策に掲げ、喫煙者に対する積極的な健康支援を行います。

※今年度の目標である19%を達成するためには、約14名が禁煙に成功する必要があります。

<喫煙率の低下に向けた健康支援策>

①毎年5月31日を禁煙デーと定め、喫煙所を終日利用停止する

②禁煙セミナーを開催し、喫煙による健康影響などについて理解を深める

③禁煙チャレンジプログラムによる禁煙希望者を積極的に支援する

・禁煙外来治療費の補助(実質自己負担0円)

・禁煙セミナーの開催

・禁煙達成者に対する表彰金の支給

(禁煙デー当日)

健康支援

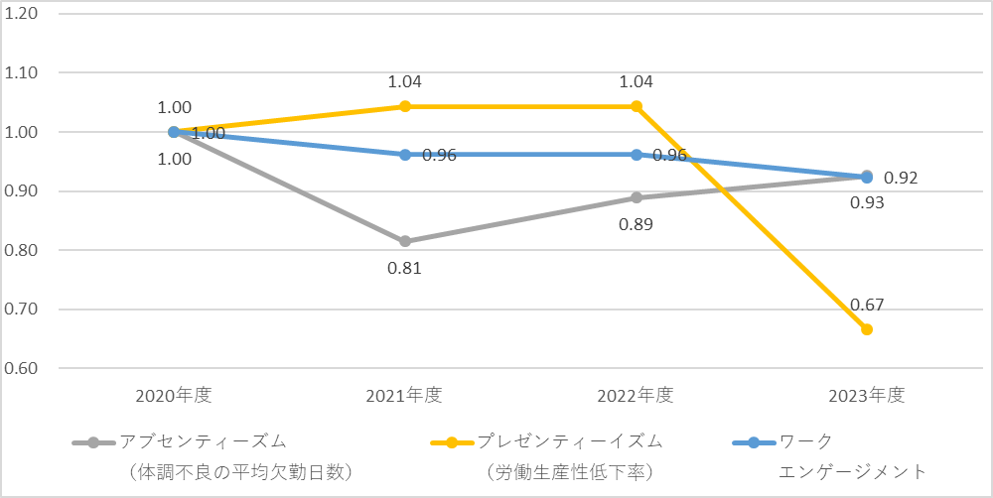

年一回の健康習慣アンケートより、アブセンティーイズム・プレゼンティーイズム・ワークエンゲージメントを算出し、こころとからだの健康支援に取り組んでいます。

※2020年度を1とした場合の推移

※2023年度より測定方法変更のため、数値に変動あり

※健康習慣アンケートでの下記設問の集計結果

アブセンティーイズム :病気による休暇取得日数を聴取

プレゼンティーイズム :SPQ(東大1項目版)

ワークエンゲージメント:新職業性ストレス簡易調査票のワークエンゲージメントに関する2項目

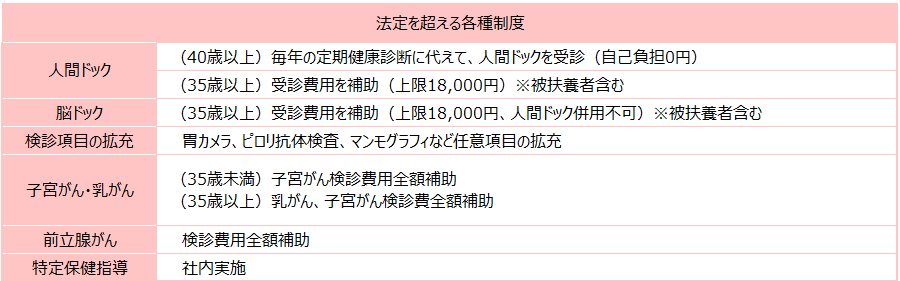

健康管理

社員一人一人が心身ともに健康を維持できるよう、健康診断の検査項目や補助の拡充、産業保健スタッフとの連携など様々な支援策を行っています。

40歳以上の社員には、定期健康診断に代えて全員人間ドックの受診、35歳未満の従業員には、法定項目の健康診断に加えて血液検査、心電図検査を義務付けています(自己負担0円)。

また、有所見者へは二次検診の受診勧奨を行うとともに、産業医による面談の実施など産業保健体制を整備し、社員の健康管理を支援しています。

産業医・保健師が定期的に各事業所へ訪問し、相談日を設けています(電話やメールでの相談も可能)。

また、ハイリスク者に対し産業医・保健師が面談を実施し、健診結果や生活習慣について面接指導を行っています。

インフルエンザの予防対策として、本社・埼玉事業所に対して、予防接種を事業所内で実施しています(自己負担0円)。

営業所など事業所内接種が難しい社員に対しては、補助金支給を行うなど接種率向上に努めています。

健康維持・増進

社員一人一人が自発的に自身の健康について考えることができるよう、社内掲示板等による情報発信などきっかけづくりとなる支援策を行っています。

・健康習慣アンケートの実施

社員の生活習慣を「見える化」し、当社の健康課題や状況に応じた施策を実施するために全社員に対し健康習慣アンケートを実施しました。

<アンケート結果より見えた課題>

①運動習慣の定着(約7割の社員が運動習慣なしと回答)

②睡眠不足(約6割の社員が睡眠不足と回答)

③心理的苦痛を感じている人が一定割合いる ※新たな課題

.jpeg)

・フィードバックセミナーの開催

アンケートの結果を踏まえて、「糖尿病」や「がん」「心疾患・脳血管疾患」などの病気のメカニズムについて説明するとともに、「健康」に対する個人の意識変革やワークエンゲイジメントを醸成を促すためのセミナーを開催しました。(本社・埼玉事業所・WEB)

健康セミナーの開催(健保とのコラボヘルス)

食生活や睡眠など、社員の健康維持・増進に役立つような各種セミナーを開催しています。

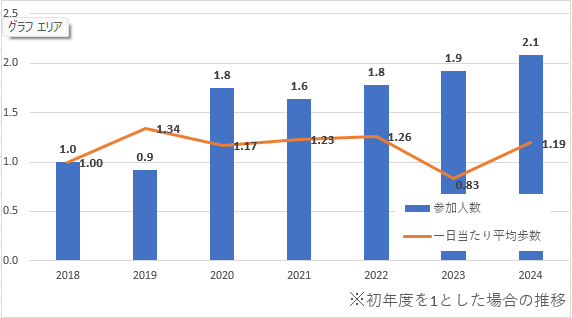

・ウォーキング大会の開催(健保とのコラボヘルス)

健保組合と連携して、スマートフォンアプリを利用したウォーキング大会を開催しています(年1回)。

同僚や家族と一緒に参加できるチーム戦では、お互い励ましあいながら目標の1万歩を目指し、健康だけでなく社内のコミュニケーション活性化にも繋がっています。

・バランスボールの導入

社員からの要望を受け、バランスボールでの執務が可能になりました。

インナーマッスルへの刺激により、基礎代謝の向上、姿勢改善、肩こり腰痛対策など業務をしながら健康増進を図れる施策として推進しています。

がん対策推進企業アクションへ参加

「がん対策推進企業アクション」とは、職域におけるがん検診受診率向上を企業連携で推進していくことで、がんと前向きに取り組む社会気運を醸成し、がん検診受診率50%超を目指す国家プロジェクトです。

(当社の取り組み)

・小冊子「がん検診のススメ」配布

・35歳未満子宮頸がん検査の費用補助

・がんに関する情報提供(毎月ニュースレターの発行、セミナー開催 等)

(教育について)

『女性特有のがんと定期検診の重要性について』と題し、がん対策推進企業アクションより東京大学医学部付属病院放射線科の南谷優成先生をお招きし、がん教育を行いました。

今回は女性社員を対象に、乳がんや子宮頸がん等の女性特有のがんについてご講演いただきました。

がんは日本人の2人に1人がかかる病気でありながら、早期発見治療により治る病気であること、そのためには定期的な検診が必要であること、等についてお話しいただきました。

スマート・ライフ・プロジェクトへ参加

スマート・ライフ・プロジェクトとは、「健康寿命をのばしましょう。」をスローガンに、国民全体が人生の最後まで元気に健康で楽しく毎日が遅れることを目標とした厚生労働省の国民運動です。

当社はプロジェクトに賛同し、この運動に参加しています。

今後の取り組み

全社員に対し健康に関するアンケートを継続的に実施予定。

アンケートから得られた結果や社員からの意見を参考に、より社員の健康や生産性(アブセンティーイズム、プレゼンティーイズム等)向上に有効と思われる支援策を立案し、実施していきます。

今後も社員に寄り添い、心身ともに健康でいきいきと働くことができるよう積極的に支援していきます。

また、お取引先企業との健康経営に関する共有(情報提供や共同実施・支援)等も進めていきます。